玉珮珩资深教授级高级建筑师。1938年生于河北宣化。毕业于清华大学建筑系(1958——1964)。曾任北京市建筑设计研究院主任建筑师和新厦建筑设计所总建筑师等职。著有《城与园》《城与年》《城与苒》城市三部曲等。

寂寞清华人毕树棠

我静心读着谢泳先生惠寄的两本新书《网络时代我们如何读书》和《思想利器——当代中国研究的史料问题》时,正值刚刚过完母校校庆。今年并不是大庆,不逢十,也不逢五,但却是我和我同班百十个同学所珍重的毕业五十年的一年。于是有了一场真不易的健在学友重聚的机缘,自己也乘兴写了几篇稿子,凑成一本小册子,分送同窗,算一个念想,对逝去的同学,也对这次欢聚。《网》和《思》作者搜古抚今,多篇谈及民国知识界(其中所括清华)故人,还说到我十分敬佩的毕树棠先生。

一九五八年秋,学校如火如荼的教育革命浪潮中,我踏入清华二校门。距不远处“清华学堂”灰砖建筑是入学时系馆,系馆一层有个不算大的系图书馆,在这儿最早认识了毕树棠老人,来去匆匆那么多老师都还叫不出尊名大姓来。

建筑系在清华大学算是一个年轻的系,一九四六年才建立,系里的教职工似乎没有年长于毕的,他只是图书馆一个普通馆员,但年轻老师、1949年前后海归教授,都亲切地称呼毕树棠先生为毕老。《网》书中有一篇说及毕树棠先生是2014年刚出版的《螺君日记》,编入的正是毕老的早年日记,太让我惊喜了。

原来这是一本毕老过世三十年后,由当代人编辑出版的集子,书中集辑了毕树棠先生1930年代和1940年代发表过的日记。看来应是1949年后至今作者唯一的创作出版物了。我迫不及待地去买回来,一本小小且精致的书,不仅唤起了我早年对毕老文字风格的记忆,还连带他老人家的音容相貌。

一篇原载1957年5月8日上海文汇报的文字,先闯入我的眼帘,题目叫《工字厅——忆旧游之一》。我不敢说这是作者重新提笔来的最早一篇作品,更不知是否是作者留给我们的最后一篇文章,比如还有没有工字厅之二?之三?

但我可以猜想的是,那一年,1957年春天,未正式发表的毛泽东在宣传工作会议上的讲话记录稿在知识分子中传诵,毕老手痒了,还是拗不过老友的约稿,于是有了这篇《工》文。

现在回想当年,毕老为文一年后,我们入学了,傻傻的我们怎么也不会把这位慈祥的老者和今天才见的文采联系起来。只听说他英文好,没有人说过别的。

“工字厅”是清华上下皆引为骄傲的座落在山水之间的一座古典建筑型制的院落,雕梁画栋,朱栏玉砌。大门上方匾额题写的“清华园”几个敦厚大字,告诉你我它是清华的象征。一般同学会推想学校的头脑人物在此办公、会议和送客,好比长安街的新华门内。工字厅内很安静,同学可以自由出入,但极少长时间逗留,除了建筑系写生的学生。不少师生的画作,比真实的还美,但却很少比上毕老文字透出的时空变幻的意境。

今天才读到这篇清华园忆旧游和我入学时读到的校刊文章相比,好像不是一个时代的。战天斗地热潮中连那些比毕老年长的文化人,也少有毕老这样的小资情调的写法了。

毕老也不是死脑筋的人,文章历数从梁任公、泰戈尔以降昔年风华正茂的一干曾在工字厅现身的文人和文坛故事之后,笔锋一转马上到了当下。作者有点俏皮却一本正经地说自己有点“那个”,似自嘲脱不掉的酸腐气又像是自谦与新时代接轨的笨拙,接着如是写着:“你还冒充作家,惯会穿凿附会,说什么工字厅的‘工’字和工科大学的‘工’字是一义相通,一脉相传,分不开的;造就出来的人才是工人阶级的工程师……工业化。依我说,你简直是太那个了!”

我见到毕老时,即文章发表之翌年,没有一位前辈或学长说起过这篇文字。我们报考清华,就是奔着这所中国第一的工科大学来的,我们就是未来的工人阶级的工程师。毕老每天面对的工科图书,进系馆擦肩而过的是工科生,没有人关注他心中的文科情怀,他只是无人和他对话的老人,他也许孤寂了,格格不入了。

老人真心想跟上形势,但形势发展之快,年轻人都未必跟得上,他老了真不能苛求于他了。工人阶级的工程师是学自苏联的,相比旧清华这个贵族学校培养象牙塔里的文科理工科知识分子已属翻天覆地的革命了,但大跃进形势下,培养什么样的共产主义接班人大辩论、大批判直指建筑一年前还曾经标榜且诱人的招生口号“建筑师的摇篮”,无产阶级的教育方针是培养学生成为一个普通劳动者。

那时我只是默默注视着老人,并不太了解毕老。原来毕树棠先生和梁思成先生同龄,均生于1900年。大专院校院系调正后,梁先生将毕老请到建筑系图书馆的。

1994年本人毕业三十年时,《清华校友通讯》曾刊出我回忆大学生活的小文,这样写毕老:

“他的这份工作,是能力大的不想干、能力不大干不来的活儿。毕老为什么不再写点什么或翻译点什么,这样不是更有意义也有趣吗?有同学和毕老说到他是作家协会最早的会员时,毕老笑笑:就交会费。社会如此大的变革,老人感到他的所学所想早已不合时宜了,他是有自知之明的,亦如沈从文先生不也在历史博物馆干起了登记展品和讲解的工作吗?”

“1960年代初经济困难时期,学校为减轻学生负担,学时安排较松,而系图书馆又很暖和,同学们多喜欢窝在那里u字形靠背椅子里,浏览和翻阅什么。只见毕老总是静静地在抄写西方书刊的卡片,或帮系里老师校阅文稿,还经常起起落落仰身在架上抽插书刊。架子上那些新到或过期的西文建筑杂志,因为我们外语学的是俄文,看也只是看图,幸好建筑杂志大多文图并茂,还说不定碰巧还会看图识字。有时翻到感兴趣的地方,又想知道多一点,只好麻烦一下他老人家。他对我们这些低班学生也很耐心,而且谦和,并说他不懂建筑云云,一口浓重的山东口音。反倒让人都不好意思再多一次打扰他。”

由于对老人身世的传闻逐渐多起来,我居然在学校大图书馆目录厅的卡片柜中找到早年毕老散文集子的卡片,于是借来了。但写这篇文章时,怎么也想不起书名了,后来好在《螺君日记》一书中找回来,叫《昼梦集》,其中有篇文章记述一次饭局,作者说他在席间被王静安先生一句话吸引而停箸,为此而少吃了一只海参。先生的幽默跃然纸上。

我上学时还有旧书摊,在一本老杂志书刊上看到过毕树棠先生的外国文讯类补白,如某新人物作品面世获好评、某大文豪作古。不记得是听说还是看的,毕老曾戏称这类文字叫“报丧薄”。

螺君日记不也透出作者的清新和趣味吗?黄永玉说书只分有趣和无趣两种。日记似也可以这么说,毕树棠先生的日记就有趣。犀利的眼光,俏皮的行文,亦庄亦谐。

在校时的我,看到老人只是认真,但也寂寞。

1980年代初,钱谷融主编的《现代作家游记选》中选刊了毕先生的《忆海参崴》,记述作者年仅二十一岁应聘海参崴作英文翻译,同年就在清华大学图书馆上班。游记尽写这座俄罗斯边城的风情,给人留下了近百年前生动画面。我看这本书时,看到毕树棠半个世纪前的作品还没有被人忘记,十分感慨。

1990年代姜德明先生编《北京乎》(现代作家笔下的北京)收录了1949年前多位作家的篇什,其中有毕老的《北平话里的比喻》。作者在文中说:“可是北京话,我也不大会说……”真是如此,毕先生一生唯一不变的是一口浓重的胶东口音。然而他却生动地写出北京土语、歇后语和胡同里流传下来的“嘎渣子”之类名词,表现了一个土生土长的北京人都未必写得出来的北京人的性格和情怀。

我忽然忆起我上学时只见老人神态默默,多希望能窥透他丰富的博爱多情的内心世界,但没有。我相信很多很多只是藏在心底深处罢了。

今天的社会很难想象一位年仅五十岁的人被人称作某老,足见毕树棠先生当时末老先衰的样子。但这绝非是假象和做作,他是一个真实的人。年轻时原本是一个无大资历的图书馆小馆员,自强不息,怕也只是一个穷文人。他在报刊上撰写的文讯轶事,缘于他对文学的热爱和不俗的视界。说他真实是指他充分利用了他工作环境资讯条件,同时他拉家带口孩子多,这点热爱说不定还给家里有很好的补贴。

离开学校后就没有毕老的音信了。清华动乱十年中有过腥风血雨的日子,逢校庆时偶有人提起,未知先生是如何度过的。我是很晚才知道毕树棠被批为鲁迅“否定派”,当然他原文不会看到了。我只知片言只语,不过拿到如今并非大逆不道。但先生必定背了几十年包袱了,我只愿毕老在文革命未由此而受苦。

汪坦,《在船上》召唤

收到最新一期《万象》杂志,《在船上》家书的作者的名字引起了我的注意,哦,还会有一位值得人们回忆的人,也叫汪坦?因为编者和整理家书者均未加只字介绍,况且这名字出现在非建筑专业的一本人文杂志上。然而当我翻到次页,见到一张脸庞熟悉的照片,才回过神来,这正是我们十分敬重的汪坦先生——我们的老师。

1950年代末至1960年代初,我只是一个普通建筑学专业的学生,至今欣慰当年有多次机会聆听汪先生讲课和近距离辅导,但也后悔没有抓住机会珍惜学习机会。大学时代的汪先生的印象,已经恍如隔世了,再上推十年的家书,因为隔了一个朝代,就愈加觉得遥远了。奇怪的是,这些家书散发的早已消失的民国气息的看书之风,在近年的阅读世界又被出土或被复活。

《在船上》是汪先生家书的集锦,读后真的印证了“文如其人”这句古话。家书,当年未必遥想到日后会被这么多无涉的人窥看,所以直率,表露的是斯时斯地的真切心声,不会夸张,无须掩饰。正因为这样,我才觉得让我进入了学生时代初识汪先生时,不可能深入到的以现实表现出的更丰富的内心世界。

当年,我一个还未入门“建筑”(不是buiding)的学生,怎么就对汪先生感到兴趣呢?他讲课和交谈的口若悬河(用一位作家誉另一位作家的说法即“语言瀑布”)、肢体夸张,南腔北调都为他塑出一个讲台形象。我想这一切源于他对教学的热爱,也源于他对学子的热爱。我还注意到了汪先生与众不同的一点,他的话语中几乎没有“政治不正确”,不若背书式的教条枯燥,又不同于反右后一些老教授的慎言慎为乃至噤若寒蝉。

《在船上》文本的重现,得以让多少学子崇敬的建筑教育家和学者汪坦先生有了一个较全面并栩栩如生的人格形象留给后人。1950年代和1980年代社会巨变下,汪先生也呈现出自己的不同人生,但同榜首折射出封封家书鲜活的年轻时代的品格,追求向上、才华和情致、包括但凡钟情建筑的,都具有对人类的爱。

家书中说到他即将拜教的美国著名老师莱特时有这样的话:“wright这样有名气的人,知道他的人极少(除了学建筑的人)。”联想到也许建筑学界外,多数人也不一定知晓汪坦先生职业成就。这无妨,一个令人钦佩和喜欢的人,不论他是干哪行的,不论知晓的人多少,不重要。可惜的是历史没有留给汪坦先生太多时间,可以引进域外最近建筑理论时,汪先生已步入老年,还在忙着为人做嫁衣裳。他匆匆去国,又匆匆返国,正是为了这个,可一等就是几十年。

1958年秋季入学时,一年级新生没有校徽,要佩戴半年以上布质胸卡,红色边框内端端正正几个老宋体字,清华新同学。我们就是胸前飘着布片儿,每天从西区跑到东区,又从东区赶回西区……

一年级大部分课程是基础课,唯一一门专业课叫“建筑概论”,就由汪先生讲授。“建筑概论”是一门启蒙课。除了极少数受家庭职业影响对“建筑”有点儿“概念”的,大部分同学并不明细事理“建筑学”是什么?并不懂将要学的是architecture,而非指buiding。

1958年是一个特殊年代。全国发生什么事,学校就有什么。比如大炼钢铁,大办民兵师,教育革命,兴无灭资……,高班同学去徐水规划设计人民公社的共产主义新住宅和公共食堂。说句公道话,毕竟清华太大了,每项活动都有一拨人去搞,就显得热火朝天了。其实大部分同学和大部分时间并未全打破常规和教育秩序。

当然,教育系开始批判“建筑师的摇篮”和“构图是建筑师的看家本领”的说法。汪坦先生就是在这样的大背景下开课了。开宗明义地告诉同学,学建筑是为了干什么呢?先生自问自答:造房子。我们这些还未入门的,当然全盘接受。我们也不知道传统的经典建筑学怎么讲,片言只语如果入眼帘那是在大字报和系刊的文章里。“清华学堂”门厅壮丽的深棕色木楼梯上空垂下了高班同学的标语,像楹联,是摘自杜甫诗圣的“安得广厦千万间”。

时隔半个多世纪了,再没有谁去争辩这个说法的对错。不说今天的建筑学子,当年批判的一个说法叫“提高全国人民的建筑觉悟”,这被称作“妄言的”,出自系里某六年级一位学子,也许他六年前还不如那些待“提高”觉悟的有觉悟。老百姓理解的建筑行当不就是盖房子吗?岂不学生可以驳倒一下老师?当代建筑学的硕博更不用说了,对建筑的过度阐释就更不用说了,出了这个圈子真没有多少人可以读懂。

回到1958年代的汪先生,你以为他真这么想的,还是真这么想的,那你就太不懂得幽默了。我倒是从他当年上推十年的1948年私信中,看出了先生的多爱、多才和智慧、热烈。正是由于先生热爱祖国、热爱建筑,也热爱他的学生,还有对自己生命的关爱,于是他这样讲的。一种选择,是机敏?无奈?顺应?逃遁?这已无可查询。

如果把这当成一个理论,一个朴素的理论,似也不无道理。当我们国家进入新世纪民生新政时期的十年来,有人又记起了杜甫的诗。百分之八九十的建筑师的工作是住宅设计,老百姓才不管你什么设计理念,只求有房子住,蜗居也行。

还有不到百分之十的建筑师在干什么呢?他们可能不甘心设计一些让人看着舒服和顺眼的“平庸”建筑。听听业外人士有说了,他们自以为在创新,却原来在克隆。也有“原创”的,老百姓是在看不下去了,前不久不是网上评出了十大最丑建筑。如此浪费物质资源和人力资源真不如老实造房子。

如果不是这样,我宁可理解为和汪坦先生潜意识的建筑观的直觉反映(这在1950和1960年代被掩埋着,有时会有不经意的显露)。比如建筑干干净净的应当充分发挥力学和材料能力的(最经典的肢体表达是汪先生向前平伸双臂悬挑而出,他比划的是建筑流水别墅,当年没什么人亲见,但那是先生的先生莱特的名作);建筑是有机的,重与环境关系而非重繁琐的饰物,这与他在异国接受的是现代主义的建筑教育学从莱特大师有关。先生是有社会责任感的学人,他同时也认定建筑是社会工程,反映的是“真正人民生活”,从汪先生去国时家信中,就表达了这样的日后创作准备(参见家书1948年2月9日)。

举一个例子可以说明,先生是反对让建筑承担太多它原本承担不起的“功能”。记得有一年古巴革命政府为纪念吉隆滩胜利修建纪念碑对外征稿,中国建筑界积极应征,学校也组织人力参加,我们那个学期还临时插入一次“快速设计”作业。汪先生进城参加应征方案的评选会议回来,想全系师生介绍情况,特别对某大设计某“大师”领衔的方案有微词。该方案既是企图用建筑来叙事的那种,比如用太过具象手法表达“众志成城”,用建筑构件的长宽数字表现时间月日等等。

以上所说,不敢保证是否误解了先生。借用台湾名人胡因梦女士自传中的一句话:“当然这样的分析显然是以后见之明诠释早年的直觉体会”。也应属后见了。

入学不久,就赶上了国庆十周年十大献礼工程。建筑界和学校里的建筑系可真热闹。我们也只是看热闹,尤其喜欢听汪先生传达进城汇报方案的感言,清华得意的是拿到了国家剧院工程设计,汪先生的大嗓门儿和激情澎湃,也算那个年代一大特色。除了汪坦,还有季道增、黄报青,诸位均是时势造英雄的争论方案强手。

我记忆中“十大工程”中还有一个项目与清华有关系,天安门广场东侧的历史革命博物馆。虽然该工程的设计工作落在北京某大设计院,如果我没弄错的话,博物馆方案的“第一设计意途”和方案的深化,清华师生出了不少力,私下也留下了不同意见之争论。而以上留在脑海中,权只当作印象的记忆,恰又和汪坦先生故事有关。

为此,我在书箧中不抱希望的翻出了上学时的听课笔记,可以说,所写下的就不全靠回忆了。

几十年前修建的“历博”和“革博”,今年扩建后叫“国博”了,设计理念上已不同。所以旧事再说也只能就事论事了。

一个今天看来一个不是问题的问题,那会儿却是一个大问题,就是外窗问题,开不开窗的问题。

汪先生和同学谈及这个问题时,是置于“环境对建筑物的影响的题目”下选择的一个实例。汪先生说:建筑设计总不外由内而外和由外而内。哪个为主,要看具体情况。对于这个问题世界上有两个极端,有功能主义和唯美主义都只强调一方面。比如展览馆,从内部讲照明方式很重要,立面不希望开窗。而历史革命博物馆则是由外在原因决定。“不开窗,不好看。”汪先生强调这六个字,看似有来头,很像某位重要领导人说的,比如在专家们汇报方案时,说到某个像城堡一样无窗的透视图,一言以毙之。也像一个普通老百姓说的,说不出太多的理由,反正不喜欢在天安门广场边上出现一个封闭的房子。唯有那些知识分子专家还在犹豫,大势所趋的形势下,还舍不得丢弃所谓现代主义建筑的理念和技术阵地。

时空转换。如今再回望当年,其实一点也不奇怪。官方的建筑方针是适用,经济,可能条件下注意美观。这里所说的“美观”,似乎被理解为外在的美,修饰的美,而且是“喜闻乐见”的美。

我猜想汪先生必定也是矛盾的。从两点看来,一是战火纷飞的1948年的去国,到为迎接建国后的建设高潮的匆匆返国,怀着一颗与诸多留学生一样的“强国梦”。二是改革开放思想解放环境下,领衔编译和传播现近代建筑理论的研究,投入了极大热情和精力。

汪先生选择了什么,如同他在“建筑概论”讲课中讲给同学们的那样。

转眼到了1960年代初,汪先生辅导课程设计:剧院。这时有了更多时间接触到先生。同学们在老师带领下调研了多个大型剧场,最详细的是北京人民艺术剧院驻场的首都剧场,一个当年最好的话剧剧场。留下深深的记忆,舞台上还残留着出殡的白色纸钱,那是《茶馆》最后一幕的布景还未拆卸。中午放羊,大家逛王府井。返回租来的大轿车,汪先生正翻看一本厚厚的洋装书,一本关于贝多芬的。现在回想起来,看本头尺寸应当“是些叙述的”(引自家书中的用语)。

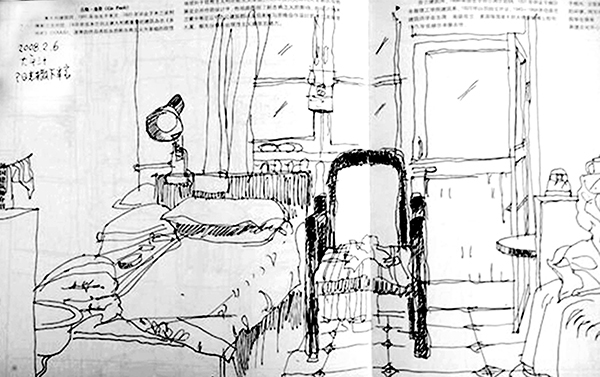

也是那年深秋,几个同学忽然想好,约访汪先生,校园里很暗,我们准时摸到了胜因院。记忆最深的是,方形大茶几上一个果盘,散落的红果中点缀了几只黄色的鸭梨,道具很写实,色调很强烈。这回做客先生寓所,好像有点沉闷,大家希望听到一些有趣的人或事说给我们,似乎没有,几乎没有什么记忆留存就是证明。

回过头来看那个年代的师生关系还是有点紧张。教育革命中,学生是先锋,年级愈低愈革命。有一次系馆门厅里从上至下垂吊着大字报,是“三反运动”中揭发几位话多的美术老师的,大字报作者是系里几位知名的有绘画天分的学生。

那次拜访先生。我只记住一句话,他说每月来了西文期刊,都要翻一遍。我们学俄文,除了看苏联的,倒也翻阅,可惜只是看看图。先生还说可以请教一下毕老(一位和蔼可亲的图书管理员,一位曾经的中文系教师,谙练英语)。先生鼓励大家多向外看看,这已是不易了。

汪先生很多说到他的老师莱特。反到引发大家的兴趣,包括那次在汪先生家,回答我们的问题。

您是怎么走进莱特门下的?汪先生说,我给他写了一封阐述我的建筑观的信,他回了信,就接受了我。再问为什么?汪先生又说,因为我是中国人。

您是怎样向莱特学习的?汪先生说,我帮他削土豆。

再问先生当时一共有几个中国学生?汪先生说,还有一位回国后去云南教小学去了。先生并没有对这位同窗的选择表示非议,连微词也没有。

那时莱特刚离世不久,国际建筑界、艺术界很轰动,我们这里沉默。我们没有问与此相关的问题。

我们毕业了,离校了。不久师生各自都处于漫长的动乱中。再和先生见面,已是劫后逢生的1970年代。先生和我见到的其他老师一样怯怯地,在建筑工地接受农工兵再教育,明显的,汪先生说话不再那么抑扬顿挫……

再转过十年,是国家的重生,也是如汪坦先生这样的老学人的再生。听说先生又忙碌起来,编撰国外建筑学的理论丛书,传授硕士、博士生……

我兼职的建筑职业学院曾请汪坦先生来校讲座现代建筑学的abc,现代建筑的构图。我也坐在教室最后排静听。仿佛又回到了年轻时:先生依然一席南腔北调,依旧手握一叠卡片,说到兴奋处身体后仰,似乎想把声音放更大、传更远…… 2013.2

注:几年前旧稿一束,在雾霾中修订。真如先生一生有晴有阴。其实作为学生的我,年轻不明事,知先生也仅一二,也像在雾中,但足以让我敬仰了。2014.1

看婺城新闻,关注婺城新闻网微信